Il était l’un des derniers témoins de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Huillier est mort, mercredi 24 décembre à l’âge de 97 ans. Durant son adolescence, il avait rejoint le maquis du Vercors comme combattant volontaire.

Il était l’un des derniers témoins de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Huillier est mort, mercredi 24 décembre à l’âge de 97 ans. Durant son adolescence, il avait rejoint le maquis du Vercors comme combattant volontaire.

Il s’engage dans la Résistance à 16 ans

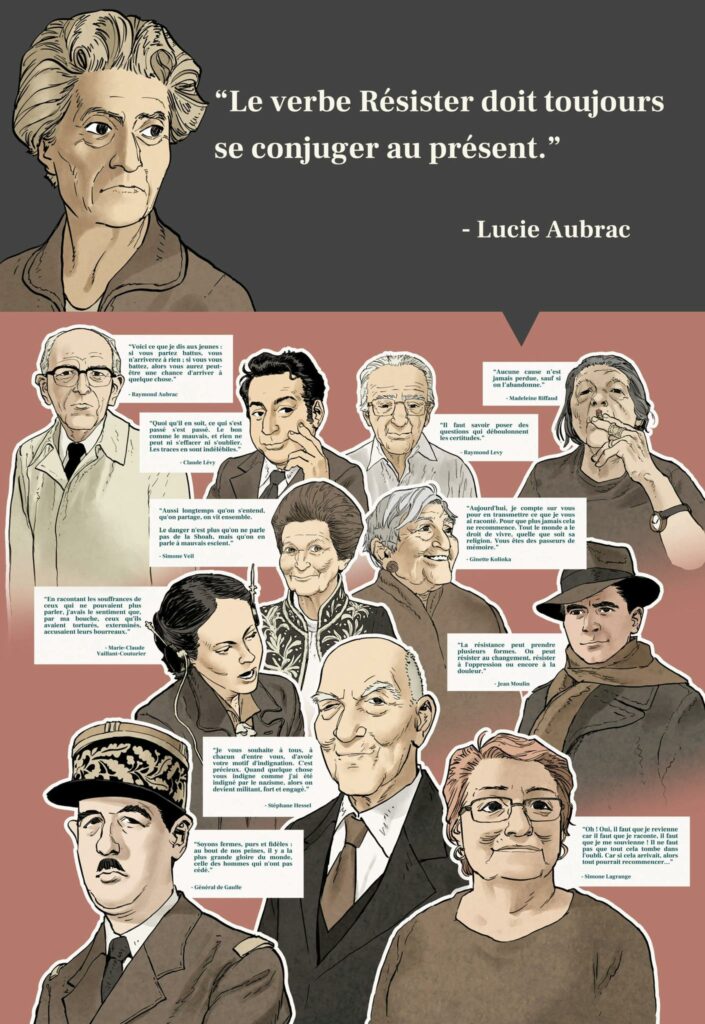

À l’âge de 16 ans, Daniel Huillier, s’engage dans la Résistance en rejoignant son père et ses oncles dans le maquis du Vercors, dès le début de la guerre. « Il participe à des liaisons, des réceptions et transports de parachutages, de ravitaillement et d’armes et de munitions », indique l’Association nationale des pionniers et combattants volontaires du maquis du Vercors. « Je n’ai jamais eu peur. On défendait notre peau, la peau de la France », a confiait Daniel Huillier en 2024 à France 3 Alpes.

En juillet 1944, Daniel Huillier est rapatrié à Grenoble auprès de ses grands-parents alors que les menaces de la Gestapo sur les résistants du plateau du Vercors sont de plus en plus pesantes. Il échappe de peu au massacre à Grenoble le 14 août 1944, de 20 résistants du Vercors. « Ils sont morts pour notre liberté ».

Un chef d’entreprise et un sportif accompli

Après la guerre, l’ancien maquisard était devenu chef d’entreprise. Il a fondé avec son frère l’entreprise automobile Huillier, basée à Saint-Égrève. Le président honoraire du groupe avait bâti « une entreprise solide et pérenne en ayant su être fidèle et transmettre les valeurs de travail et de bon sens », a salué le groupe Huillier sur les réseaux sociaux.

Daniel Huillier, était également un sportif accompli. Ancien international de hockey sur glace, il était licencié des Ours de Villard-de-Lans dès 1938, club dont il a été le président, et avait sélectionné en équipe de France en 1953.

Le musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier est en plein chantier. Le département de l’Aisne, propriétaire des murs, en lien avec l’association des Amis du musée qui possède les collections, souhaite lui redonner un nouvel élan ainsi qu’une portée départementale à l’instar du musée du Chemin des Dames qu’il possède également. Un chantier d’un montant total de 3,5 millions d’euros qui restaure aussi un trésor du patrimoine Art déco et qui doit permettre une réouverture au public en septembre 2026.

Le musée de la Résistance et de la Déportation de Tergnier est en plein chantier. Le département de l’Aisne, propriétaire des murs, en lien avec l’association des Amis du musée qui possède les collections, souhaite lui redonner un nouvel élan ainsi qu’une portée départementale à l’instar du musée du Chemin des Dames qu’il possède également. Un chantier d’un montant total de 3,5 millions d’euros qui restaure aussi un trésor du patrimoine Art déco et qui doit permettre une réouverture au public en septembre 2026.

Le récit du Girondin Jean-Pierre Delvigne se confronte à cette question : par qui Jean Moulin a-t-il été trahi ?

Le récit du Girondin Jean-Pierre Delvigne se confronte à cette question : par qui Jean Moulin a-t-il été trahi ? Il était l’un des derniers témoins de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Huillier est mort, mercredi 24 décembre à l’âge de 97 ans. Durant son adolescence, il avait rejoint le maquis du Vercors comme combattant volontaire.

Il était l’un des derniers témoins de la Résistance française durant la Seconde Guerre mondiale. Daniel Huillier est mort, mercredi 24 décembre à l’âge de 97 ans. Durant son adolescence, il avait rejoint le maquis du Vercors comme combattant volontaire.

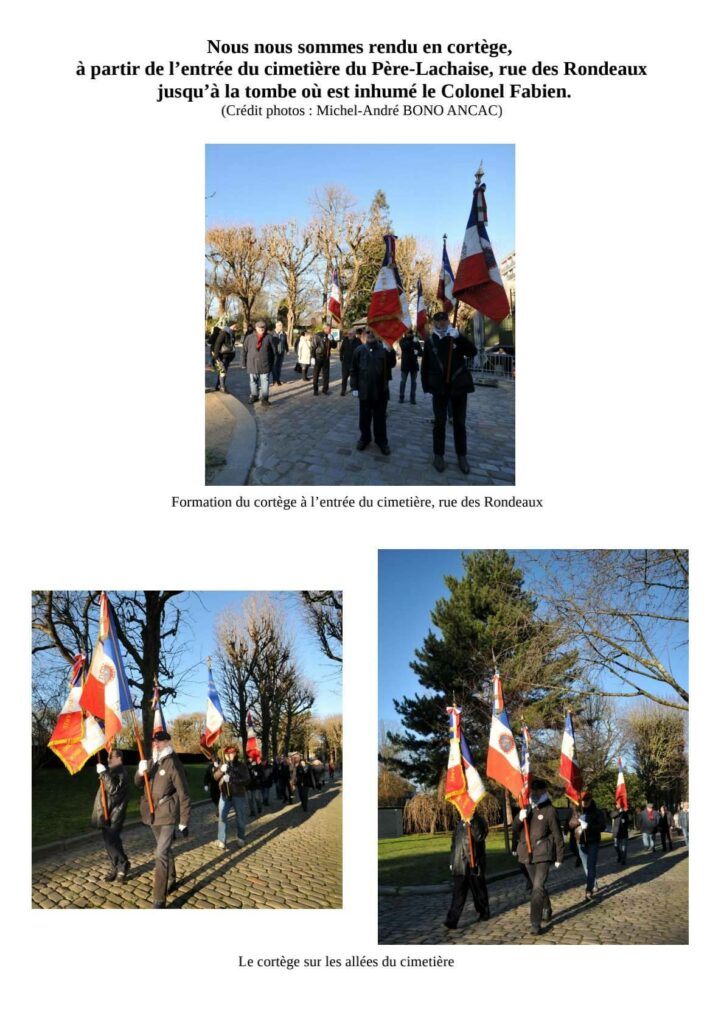

Née à Arvillers, dans la Somme, la résistante et journaliste Madeleine Riffaud a été honorée à titre posthume par la CGT, lundi 15 décembre 2025, un an après sa mort. Une médaille d’honneur pour saluer son engagement et son combat.

Née à Arvillers, dans la Somme, la résistante et journaliste Madeleine Riffaud a été honorée à titre posthume par la CGT, lundi 15 décembre 2025, un an après sa mort. Une médaille d’honneur pour saluer son engagement et son combat.